高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会 2022

- ホーム

- セミナー・シンポジウム

- 高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会 2022

目 的 :

明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)では、2011年度から毎年、「高校生による現象数理学研究発表会」を開催してきました。2019年度の第9回は台風19号のため直前に中止を余儀なくされ、2020年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により開催できませんでしたが、2018年度の第8回まで全国各地から多くの高校にご参加いただき、活気ある研究発表の場を提供することができました。これらの発表会に参加してくださった生徒や教諭の皆様、また、このプログラムの開催に協力してくださったご関係の皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。

さて、MIMSでは、2021年度より新しいプログラムとして「高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会」を立ち上げました。これは、数理的視点を自然や社会の理解に活用する面白さを一流の講師が語る入門講座と、高校生による研究発表会の二部構成になっています。二部構成とすることで、多角的な視点から現象数理学の魅力を伝えるとともに、より多くの皆様に興味をもっていただけると考えております。また、こうした活動を通して、我が国における現象数理学の裾野がさらに広がるよう願っております。発表会に参加しない方も視聴は自由ですので、多くの方々のご参加・ご視聴を歓迎いたします。

MIMS所長 俣野 博

開催概要

開催日 : 2022年10月8日(土)、9日(日)(参加無料)

開催方法 : Zoom社の Webinar 機能を使用したオンラインで開催

本研究会のプログラム :

本研究会は、次の2部構成になります。

スケジュール

10月8日(土) 13:50 開会の挨拶と趣旨説明 14:00~14:50 現象数理学入門講座

「無次元量を意識して世の中を見る」

1 鯨のように大きな鳥はなぜいないか?

矢崎成俊 (明治大学理工学部 教授)14:50~15:00 質疑応答 15:00~15:50 現象数理学入門講座

「『見る』仕組みを数理で探る」

1回目 動きの知覚と浮遊する静止図形

杉原厚吉 (明治大学研究・知財戦略機構 研究特別教授)15:50~16:00 質疑応答

10月9日(日) 10:00~10:50 現象数理学入門講座

「無次元量を意識して世の中を見る」

2 感染症流行の結末を予測できるか?

(講座2のタイトルが変更されました)

矢崎成俊 (明治大学理工学部 教授)10:50~11:00 質疑応答 11:00~11:50 現象数理学入門講座

「『見る』仕組みを数理で探る」

2回目 奥行きの知覚と変身する立体

杉原厚吉 (明治大学研究・知財戦略機構 研究特別教授)11:50~12:00 質疑応答 休憩

13:00~16:00 高校生による研究発表会・表彰式、講評

- MIMS所長挨拶

- 受賞研究の紹介

奨励賞

優秀賞

- 表彰状授与

- 受賞の挨拶

- 受賞者による研究発表

奨励賞

優秀賞

- 結びの挨拶

◆ 「高校生による研究発表会」の参加登録受付は2022年7月1日(金)~9月9日(金)

参加登録受付終了

◆ 視聴のみの参加も可能です(無料)。 高校生や高校教諭に限らず、どなたでも視聴できます。

視聴申し込み受付は、2022年9月1日(木)~開催当日まで。

※ 終了しました

第1部:現象数理学入門講座

◆ 講師 : 矢崎成俊 (明治大学理工学部数学科 教授) ◆ 講師 : 杉原厚吉 (明治大学研究・知財戦略機構 研究特別教授) |

※ 数理的視点を自然や社会の理解に活用する面白さを一流の講師が語る入門講座です。

※ それぞれ約50分の講義が2回ずつ行われます。

(講義題目は変更される可能性があります)

【矢崎成俊】 「無次元量を意識して世の中を見る」 1 鯨のように大きな鳥はなぜいないか?

|

撮影・河野裕昭 |

講義内容

大量生産された製品、砂糖の量は小さじ一杯、今年は雨の量が多いなど、我々は日々さまざまな出来事を量の変化に着目して、定量的にものごとを評価しています。量という言葉を使わなくても、気温、湿度、気圧、面積、体積、速度、地震の強さなど、いつも何らかの「量」を当たり前に使っています。これらの量は、「長さ」「質量」「時間」などの基本的な量の組み合わせで表現されます。長さという量はものさしで測りますが、ものさしでは時間を測れません。さまざまな量をその測り方によって分類して、量の同異を「次元」という用語を使って種別します。次元を考えると、難しい方程式を解かなくても「およその見積り」ができる話をします。いわば解かないで解く次元解析入門です。

入門講座1 鯨のように大きな鳥はなぜいないか?

2022年10月8日(土)14:00~14:50

クジラのように大きな鳥はなぜいないのでしょう?

座礁クジラはなぜ海に戻れないのでしょう?

ジャックが登った豆の木のように天まで届く木はなぜないのでしょう?

体長1mmの100倍の高さを飛ぶノミが、もし人間の大きさに巨大化したらビルの高さほど飛べるようになるのでしょうか?牛乳パックの容積は950.6mlなのに1000mLの牛乳が入るのはなぜでしょうか?

本講演では、これらの素朴な疑問に納得する答えを提供する方法について考えます。例えば、座礁クジラはなぜ海に戻れないのかというと、骨格が海仕様で、陸上仕様になっていないからです。つまり、海仕様は陸上仕様に比べて「長さ」の次元が1つ余裕があるため、自重を支える骨格が貧弱でも海の中では十分生活できるからです。このように次元の観点から整理すると見通しがつきます。

次元の考えをもう少し推し進めて無次元量を使って量の組み合わせを整理すると、さらに実用的になります。例えば、円周率=周長/直径は、長さ/長さですから、無次元量です。大きな円でも小さな円でも円周率は変わらないように、無次元量は対象物のスケールには依存しないという特徴を持ちます。数学的なキーワードは「比」です。

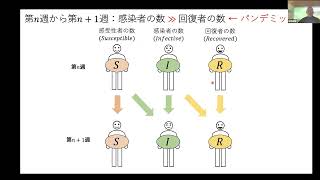

入門講座2 感染症流行の結末を予測できるか?(講座2のタイトルが変更されました)

2022年10月9日(日)10:00~10:50

感染症流行の基本方程式であるSIRモデルを考えます。通常は微分方程式なのですが、直観的な数列モデル「SIR数列モデル」を用いて、鍵となる無次元量「基本再生産数」を意識しながら考察します。基本再生産数を用いると、感染症がどのようなときに流行するのか、なぜ人との接触8割減といわれたのか、そしてどのような結末(最終的な感染者の割合)を迎えるのかなどをよく説明できます。一部、数IIIの内容も入りますが、ほとんどが数II程度の知識でカバーできる程度の内容です。

【杉原厚吉】 「『見る』仕組みを数理で探る」 1回目 動きの知覚と浮遊する静止図形  |

|

講義内容

私たちは普段から目でものを見て生活していますから、見たら物の形はわかるはずという素朴な常識を持っていると思います。でも、物が実際とは違うように見えてしまう「錯視」が起こりますから、見たからと言って安心はできません。特に目の前の状況を見誤ると事故などの原因になりますから危険です。この講座では「見る」仕組みを、数学を使って理解する研究の一端を紹介します。数学を使うと、条件を変えたとき錯視の強さがどう変るかも予測できますから、錯視を強めたり弱めたりすることもできるようになります。このような「数学の力」についても体感していただけると思います。

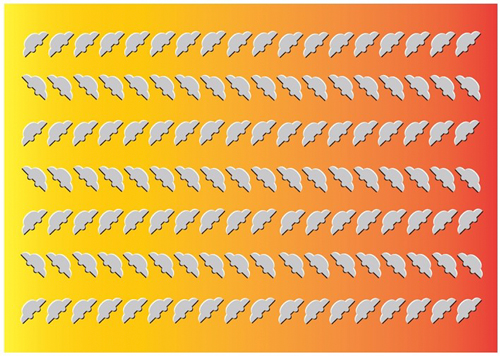

1回目 動きの知覚と浮遊する静止図形

2022年10月8日(土)15:00~15:50

私たちの脳には、網膜に映った映像から動きを取り出す多数の細胞があります。それぞれの細胞は、網膜の狭い領域だけを受け持っているので、その領域を横切る長いエッジが動いた時には、本当の動きの方向はわかりません。エッジに垂直な方向への動きだけが検出できます。そのために、場所ごとに異なる方向に走るエッジを配置すると、図形全体が同じように動いても場所ごとに異なる動きが知覚されます。この仕組みを利用すると動いて見える静止図形を描くことができます。

浮遊する静止図形「UFOのラインダンス」

(全体が1枚の静止図形なのに、UFOが列ごとに異なる動きをしているように見えます。頭を上下左右にゆっくり振るとUFOもよく動きます。)

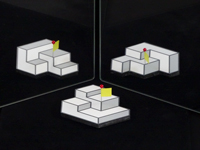

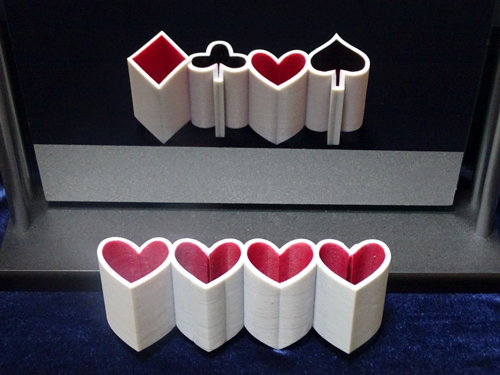

2回目 奥行きの知覚と変身する立体

2022年10月9日(日)11:00~11:50

網膜に映った画像は2次元の広がりしか持たず、数学的には奥行きの情報を含みません。私たちが画像を見て奥行きを読み取った気になるのは、脳が奥行きを想像した結果にすぎないのです。特に、脳は直角の多い立体を想像しやすいという性質があります。この性質の裏をかくことによって、さまざまな錯視立体を創作できます。

鏡に映すと姿が変わる変身立体「気まぐれハート」

(ハートがハートに移る部分も普通のハートではありません。普通のハートだったら鏡の中では向きが逆になるはずですから。)

第2部:高校生による研究発表会

高校生による現象数理学に関する研究を募集します。応募内容を審査し、優れた研究を複数表彰します。

2022年度の募集は終了しました。

◆ 2022年度の募集概要 >>

■ 高校生による研究発表会・表彰式、講評 ■

2022年10月9日(日)13:00~16:00

◆ 当日、視聴のみの参加も可能です(無料)。 高校生や高校教諭に限らず、どなたでも視聴できます。

視聴申し込み受付は、2022年9月1日(木)~開催当日まで。

※ 終了しました

◆ 2022年度 高校生による研究発表会の受賞者が決定しました。

[俣野博MIMS所長のコメント]

昨年に引き続き、今回の応募研究の中には、大変ユニークな視点による意欲的な研究が数多くありました。これらの若い才能を、今後もしっかり伸ばしていってほしいと思います。

【高校生による研究発表会2022 受賞者】

| 【優秀賞】 | |

神戸大学附属中等教育学校 「ツキノワグマの出没の増減と大量出没についての考察」 |

|

広島大学附属高等学校 「客を待たせない料理配達アルゴリズムの開発と検証」 |

| 【奨励賞】 | |

愛媛県立宇和島東高等学校 「降水確率何パーセントから傘を持っていくべきか」 |

茨城県立日立北高等学校 「泳ぐ人工イクラの容器の影響」 |

広尾学園高等学校 「実現可能な多視点ワイヤーアートの作成」 |

問い合わせ先

明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)

〒164-8525

東京都中野区中野4−21−1

明治大学中野キャンパス 高層棟8階

TEL : 03-5343-8067 (8月10日~16日を除く 月~金の平日 9:30~16:00)

E-mail:mims.cmma.meiji [at] gmail.com

※メールアドレスの[at]を @に変更してください。

主 催

明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)

- 本研究会は、MIMSが運営する文部科学省共同利用・共同研究拠点 明治大学「現象数理学研究拠点」の活動の一環として開催します。文部科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」JPMXP0620335886の助成を受けています。